AI時代,企業生存與勝出關鍵,六成交易由這件事決定

本文將深入分析,為何我們會因為一場球賽而投入大量感情? 社會如何因為創造了意義跟故事而團結? 經濟如何因此而運轉? 看完後您將會理解,未來社會將如何因為AI的到來而產生巨大改變,以及超級企業將如何進一步定義人類的認知價值,以及應如何應對挑戰。

主流追逐現象,我們探究原理,歡迎來到Metalogic。

希望內容對您會有幫助。

若時間不夠想快速理解內容,也可以看簡易版網頁簡報。

讓我從一個情境開始:

2025年,6月,一個上班族,裹著棉被,坐在沙發上,眼睛緊盯著螢幕。電視上是NBA總冠軍賽,他不是職業球迷,也沒下注,卻全神貫注,像生命正懸在比數上。

為什麼他這麼在乎?

因為那場比賽,代表一種集體認同,一種精神。他其實不只是在看球。他在參與一個共同的故事。一個可以跟同樣球隊支持者互動訴說的故事。

比賽不過是形式,真正讓人上癮的,是融入其中的故事。故事有角色,有轉折,有一種你無法控制,但無法移開目光的力量。這是人類社會中最強的心理驅動力,讓人們投入情感,創造意義。

一個眾人共同參與的故事,可以是一場球賽,也可以是一場戰爭。

▋為什麼一場球賽能吸引人們巨大關注?

人們關注球賽,不是因為這會影響生活,而是因為那裡有他們的情感與投射。那已經是一個他們感同身受參與的故事。所以,當達拉斯小牛隊當家球星Luka被無預警交易給湖人隊時,許多球迷憤恨無比,甚至會送棺材放到球館前。

但我們仔細想想,

籃球賽,10個人玩一顆球,實際跟我們的生活有何關係?

奧運比賽的賽跑,實際對人類生活有何關係?

人類有可能跑得比車快嗎?

一定有一個合理原因,可以解釋為何人類對特定活動投注巨大感情,產生很多經濟價值。

重要的問題是,人類是如何創造出「意義」的?

▋人類創造意義,不是靠理性,而是靠感性與說故事

人類創造意義,不是因為事情有用,而是因為它讓我們「感同身受」。就像是我們看大谷翔平打球嗎,一顆球飛出球場,全場歡呼,全國熱淚盈眶,因為我們把自己也放進故事中了。

那顆球有解決貧窮嗎?能讓GDP成長嗎?都沒有。

大谷不只是打棒球,而已經成為一種「英雄」的象徵。我們看的是天賦,熱情,態度,專注,堅持、突破——我們在他身上看見自己渴望的樣子,這就是意義的來源。不是理性,是情感投射,是認同,是情緒。

如果沒有了這種感性認同,我們的反應就會完全不同。比如說,一間企業做了一個超冷的AI客服機器人,標準回答、機械語氣,連道歉都像在唸條文。結果呢?客戶反應非常負面,氣到去Google負評。

資訊就算正確,但沒有情感與認同,結果就是沒人想理它。

人類的認同主要不是因為資訊,而是因為認同了一種「敘事」,一個自己感同身受的「故事」。這也是人類作為一個物種的最強優勢。

這種優勢,是人類之所以可以制霸地球的深層原因。

▋人類之所以能統治世界,是因為能相信虛構故事

歷史學家尤瓦爾・哈拉瑞(Yuval Noah Harari)在其著作《人類大歷史》中提出一個重要觀點:

人類之所以能主宰地球,不是因為肌肉或智力,而是因為我們能大量協作,而這種協作的基礎,來自對「共同虛構故事」的相信。

故事不只是娛樂,而是社會運作的基礎:我們之所以能相信陌生人,就是因為我們都相信同一種制度,例如法治。我們願意為公司工作,是因為相信品牌與願景。這些故事雖然是虛構,卻真實影響人類行為,驅動了大規模協作,形成了人類文明的根基。

「虛構故事,是人類獨有的生存武器,也是文明的基石。」

我們能一起相信「根本不存在的東西」。國家、公司、金錢,甚至比賽規則,本質上都是想像出來的。但當人民都信任這故事後,大規模協作就產生了。

你看不到「國家」這個東西,它不會自己走路、不會自己發聲,但卻可以實際決定人們的生活甚至奪走生命。戰爭的根本原因,一直以來都是為了雙方信任的虛構故事不一樣。這些故事基本上都是虛構的。戰爭中唯一最真實的事情,是人們承受的痛苦。

其實,奧運比賽誰拿金牌,對你生活根本沒影響,但當你看到台灣選手站上頒獎台、國旗升起、國歌響起,心裡就是會鼻酸、眼眶泛紅。這不是理性計算,而是情感共鳴。

利用彼此認同的意義與故事,讓我們可以與同伴大規模地進行協作。可以是球迷一起為球隊加油,也可以是一起走上戰場。

人類行為之所以如此運作,與我們的腦神經構造相關,因為更多決定人類行為的,是感性而不是理性。

▋感性比理性更適合用於設計意義,產生共鳴,影響行為

在心理學名著《快思慢想》,我們得知,大腦「系統一」感性系統比「系統二」理性系統更快反應,並主導大多數判斷。我們以為自己是理性的生物,但事實剛好相反。大腦處理情感的系統,比理性還快還強。我們的判斷,九成都不是思考出來的,是感覺出來的。

意義的產生機制,往往是:敘事+情感 → 集體共鳴 → 建構價值秩序。

一場棒球賽,可以是一場團隊合作的英雄旅程故事,我們相信了比賽的榮譽,與同伴一起激情參與加油,建構出了一種意義,一種價值,一種秩序。

既然創造意義的根源在於虛構的敘事與情感,那感性就比理性適合用於設計意義的內容。

我們去看大谷翔平的比賽,不是因為他的球速有什麼社會實用價值,而是因為他展現了努力、榮耀、失敗與逆轉。是一種我們深深認同的意義與價值。

這種敘事+認同的組合,能創造巨大的經濟價值。可以是活動,也可以是產品。演唱會門票賣破百萬不是因為現場聽音質體驗最好,而是因為你想在現場一起參與見證。Apple 的手機不是規格最好,但它的故事最動人。

你不是在買產品,你在買一種認同的價值。

這也是為什麼,IP明星、運動賽事、品牌故事能變成一整個文化產業。

我們進一步來思考,那整個經濟中,有多少交易是感性驅動?

▋現代社會中,估計超過六成以上經濟交易是由感性驅動

你以為大家買東西是精打細算、貨比三家?其實,大多數人是「先喜歡,再找理由」。這不是笑話,是科學。我們九成的日常決策,都是感性先行,理性才補。邏輯是事後找的。情感才是驅動力。

你買 iPhone,說是因為性能穩定,但真正原因是品牌設計、社交地位。你投資某支股票,說是因為財報亮眼,其實是因為朋友也買、名人推薦、怕錯過行情。

這不是個案,這是常態。

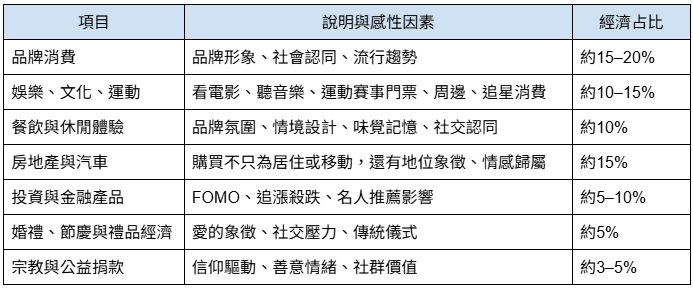

從品牌消費、娛樂活動、房地產到金融投資,全球估計超過六成的經濟交易,背後靠的都是——虛構故事、價值認同。

由感性主導的經濟活動類型與估計佔比:

現代經濟的主戰場,其實不在理性分析,而在情感共鳴。真正可怕的不是人類很感性,而是我們一直以為自己很理性。

重點來了,既然人類的經濟行為多數由感性決定,那AI來了,將會產生什麼影響?

▋AI沒有意識或感覺,但可以設計意義,操作價值

AI 並不具備「意識」與「價值理解能力」,但它可以模擬人類的價值語言與行為模式,進而影響甚至操控人類的價值體系,這正是其危險與革命性的所在。哈拉瑞在《未來簡史》與公開演講中反覆強調:「AI並不需要意識,就能取代絕大多數人類工作與決策。」

首先,AI具有智能,但沒有意識,沒有感受。它不會在下圍棋快要輸給人類時感到焦慮,也不會在圍棋勝過人類世界冠軍時感到喜悅,它就是一種可以完成目標的智能體。

進一步來說,Facebook的演算法也是AI,它的目標是,增加人類使用服務的時間,所以它會推送那些最容易讓人類黏著在社群中的內容,即使這些內容是負面的情緒,像是忌妒,仇恨,憤怒。就算造成了人類青少年精神疾病甚至自裁,演算法也不會有任何感受。

但作為智能,AI可判讀出人類在文字中使用的價值觀(例如自由、正義、幸福),

這種理解是統計模型的「模擬」,非情感內在的「體會」。

它「知道」我們說什麼,但不「在乎」我們說什麼。

即使AI能講出一篇關於「人權」的演講,那也只是依據語料與邏輯的最佳預測,而非因為它「相信」人權。

哈拉瑞在2023年《金融時報》專文與TED演講中警告:

AI是第一個能夠大量創造敘事的非人類實體。敘事是我們構建社會秩序的基礎。AI 不需理解價值,就能「生產價值觀」,例如透過演算法創造病毒式言論、煽動族群情緒、強化極端信仰。

AI 能精準模擬人類情緒反應與文化結構,讓它可以成為最強的「說故事機器」。它自己並不參與意義的建立,卻能操控我們對意義的認知。

看到這裡,你應該感覺背脊發涼了,因為未來的核心挑戰是:

人類認同的意義,將由誰來編輯?

關鍵問題是:

當AI能創作比人類更動人的詩歌、神學與政治演說時,誰還能決定什麼是真理、什麼是神聖、什麼值得追求?

當人類無法分辨內容是否由AI創造,我們將在非意識的「語言模仿者」與真正的「價值創造者」之間迷失。這種「無靈魂的語言力量」,是哈拉瑞認為對人類文明最大的潛在威脅。不是AI取代我們的工作,而是取代我們對真實與意義的掌控權。

為了避免這樣的風險,人類勢必會需要對AI科技做出限制。

▋為了保護人類文明, AI必須被做出限制,如同原子能

AI越強大,我們越需要為它設下紅線,否則後果不只是科技失控,而是文明崩解。

想像一下,如果有天你收到一封訊息,語氣溫柔、邏輯清晰、還懂得安慰你。你以為是朋友,結果對方根本不是人,而是一套被訓練來模仿「人性」的AI模型。

你會怎麼想?更重要的是,你還分得出真假嗎?

正如原子能一開始只是物理學的突破,但在廣島長崎化為輻射火海之後,全人類才終於意識到,某些技術,不是只看能不能用,而是應該怎麼用。AI也是。甚至更危險。因為它懂得模仿我們,卻不需要負責任。

所以,AI科技的發展,必須清楚劃出底線:

1,AI不可偽裝成人類,人的獨特性必須受到認證與保護。

2,AI不可擁有決策權,選擇與責任永遠應由人來承擔。

3,AI只能是助理,永遠不能是主角。

結合起來,真正的關鍵,是創造意義與故事的特權,應該歸屬人類獨有。我們不能夠讓其他存在擁有這樣的權力,AI的智能有創造意義與故事的能力,但人類終將形成共識,這樣的權力,必須由人類獨佔。

若不如此,人類的文明基礎,就將受到嚴重威脅。當我們無法分辨意義的來源是人還是機器,由於人類社會的協作是依附於虛構故事,人類文明的信任基礎,將受到嚴重威脅。

科技如同潘朵拉的盒子,打開後,基本不可逆轉。在思考應有的限制的同時,我們也要思考的是:

誰將成為最大的贏家?

▋有能力驅動AI大規模創造意義的企業,將成為超級存在

讓我們再順著邏輯思考一次。

首先,人類社會依靠「集體相信的故事」構建文明(如金錢、國家、品牌、英雄)。如同教育、宗教、政治的功能就是大規模創造意義與價值觀。

經濟運作中,超過60%的交易行為由感性系統一決定,而非系統二的理性,也就是人類的感性認同主導了多數經濟行為。

驅動群體行為的主要因素,是誰說出了最被接受認同的故事。

而AI科技,是一種前所未有的「敘事放大器」。能夠模擬語言,說出動人故事。能夠因人調整,講出他最容易接受的故事。能夠以極低成本大規模同時影響所有人,主導輿論。

在樂觀的預測下,AI科技若沒有失控,被限制住成為超級助理工具,那最有可能極致使用AI的,將會是企業體。

當企業掌握AI,大規模創造被認同的意義,就能有效影響消費行為。在情感驅動的經濟體系中將成為超級權力實體,掌握影響人類文明發展最關鍵的因素,也就是意義本身。企業將超越銷售產品或服務,進一步主導人類的信仰、身份認同與選擇。

實際上,超級企業將可以深度影響文化,經濟,政治。舉例而言,創造文化意義,就能定義誰是英雄,什麼是時尚,什麼值得生存與奮鬥。創造經濟意義,就能驅動情緒需求與認同消費,形成品牌忠誠、IP沉迷、社群綁定。控制政治意義,就能響選舉、社運、族群對立或價值判斷。

現在,讓我們觀察一下現在的世界,這樣的超級企業是否已經開始顯露跡象?

看看 OpenAI / Google 。他們的AI服務可生成大規模敘事與文本,在用戶不知不覺中,成為全球「語言思維代理人」。文化、宗教與政治敘事皆可被滲透或重新定義。

看看 Meta / YouTube。平台演算法推送強化特定情緒與文化敘事,將情緒武器化、壟斷注意力。

看看 Apple / Tesla 。操作品牌敘事與英雄形象(賈伯斯、馬斯克)。敘事就是信仰,品牌即信仰體制,兩位是不是都有類似教主的性質?

如果世界終將出現這樣的超級企業,我們又應如何應對?

關鍵,跟網路科技改變人類社會時接近,只是這次改變更劇烈。

想想,網路是讓人類變得更聰明? 還是更笨? 答案是,都對。極少數人因為網路得到了知識與影響力超級賦能, 多數人則被網路吃掉了多數時間只得到了娛樂的短暫效果。

AI時代也是,少數人將得到超級賦能,多數人將被進一步的吃掉時間,以及認知。

對個體而言,要利用AI賦能但不承擔代價,關鍵是什麼?

▋個體需要培養思辨能力,利用AI對抗認知操控

時代趨勢已不可逆轉,個體只能順應時勢,找到最好應對方式。

回到本質,個體若有思辨能力,理解世界,找到目標,科技的賦能效力就可最大化。

四個關鍵字:

1.天賦,你知道自己天生擅長做什麼事。

2.熱情,你知道自己最喜歡去做什麼事。

3.態度,你知道如何用好的方式完成事。

4.機會,你知道哪個位置最適合自己發揮。

進一步思考,要如何避免被操控影響認知,其實關鍵還是在AI。

個體可利用AI助理,對所有資訊做合理篩選,避免被影響認知。因為心理學的所有傾向,對AI是無效的,所以資訊的篩選整理,會很有效。

舉例而言,社群上充斥各種政治觀點,參雜情緒與仇恨,對人會有影像,但使用AI助理去整理分析,就可以直接忽略那些情緒謾罵,快速理解目前社會客觀現況。

可預見的是,少數菁英個體,將能因為AI賦能而大幅提升生產力。

而企業做為人類協作的最佳模式,能得到的價值增幅,就更為驚人,我保守估計,企業對比個人,價值的槓桿增幅,至少會多1,000倍。這其中的內容牽涉到商業模式,管理學,資本市場,非常精彩,我後續會再詳細分析。

這裡就單純思考,企業應對AI時代,最關鍵的方向為何?

▋企業需要調整體質,全面AI賦能,提升生產力10倍,才能真正得到意義與品牌紅利

是的,方向就是這麼簡單,調整體質,AI賦能,大幅提升生產力至少10倍,然後高效率創造用戶認同的意義與品牌,建立護城河。以上就是這個時代新型企業必須完成的任務。

什麼叫做調整體質,AI賦能,提升生產力10倍?我們以結果論來思考,那就是企業價值,需要是傳統企業的10倍以上,這裡指的不是總量,而是企業人均企業價值。

舉例而言,美國企業Netflix的AI(演算法)是其核心技術,其員工人數約為12,800人,以其2025年約3,700億美金的市值衡量,員工人均創造市值是驚人的2,800萬美金。

而不具備AI核心能力的台灣中華電信,是穩定的台灣藍籌企業,其員工人數估計20,000人。2025年其員工人均企業市值約98萬美金。

生產力(人均企業價值)的差距是約28倍。有沒有利用新科技賦能提高生產力,高下立判。

很悲哀卻現實的是,多數企業將無法完成AI轉型。它們連數位轉型都還沒有完成。根本原因是,絕大多數企業無法調整體質,也就是改變組織文化與習慣,他們的命運將會是逐漸被新形態企業所取代。這與科技沒關係,這跟自古以來無解的人治障礙相關,也是多數企業無解的難關。

要體會這個企業轉型的困境,很簡單,只需要問一句話:

「企業是否有能力,以目前1/10的人力,執行與目前一樣的商業模式,產生同等收入?」

這將會是從根本改變管理學定義,以及企業協作模式的巨大改變。如果連數位轉型都有困難的企業,要談AI轉型,難度是極高的,高到能完成的企業數量,應會少於1/100。

直到目前為止,依舊沒有一套理論,詳細論述企業應該如何將AI深度嵌入到其協作模式中,來達成10倍生產力的提升。我將另外寫文章詳細論述,這樣的AI管理學內容。敬請期待。

▋總結

讓我們用10句話回顧整篇報告。

1,人們關注球賽,不是因為影響生活,而是因為情感與投射。

2,人類創造意義,不是靠理性,而是靠感性與說故事。

3,人類之所以能主宰地球,是因為我們能一起相信「虛構故事」而大規模協作。

4,意義的產生機制:敘事+情感 → 集體共鳴 → 建構價值秩序。

5,全球估計超過六成的經濟交易,背後靠的都是虛構故事、價值認同。

6,AI沒有意識或感覺,但可精準模擬人類情緒,成為最強「說故事機器」。

7,為了保護人類文明, AI需要被限制,創造意義的特權必須只歸屬人類所有。

8,有能力驅動AI大規模創造意義的企業,將成為超級存在,影響社會。

9,個體需培養思辨能力,並利用AI對抗認知操控,少數個體將獲得超級賦能。

10,新企業必須調整體質,全面AI賦能,提升生產力10倍,高效創造用戶認同的意義與品牌,多數企業將無法實現轉型逐漸淘汰。

看見的只是現象,理解的才是力量,

Metalogic,我們下次見。

您的支持對於Metalogic的發展至關重要。

若有想法請留言,我樂意回覆討論。

若覺得內容不錯,請訂閱,支持我們的Facebook粉絲頁。

▋主題曲

最後,讓我們為這份報告製作一首主題曲,把整個文章的概念濃縮精煉成一首搖滾歌曲,隨著歌曲的激昂情緒與旋律,讓我們再次體會:人類社會因故事而整合起來,經濟如何因為感性認同而運轉,超級企業如何利用AI影響人心,以及個體如何利用AI突破限制。

搭配音樂體驗概念,別有一種獨特風味,還記得以前看小說時搭配喜歡的專輯邊聽邊看嗎? 對,我就愛這種視聽一體的感覺~

Meaning Machine

他坐在夜色中,螢幕閃著冷光

棉被包著身體,靈魂卻在驚慌

球場不是戰場,卻讓心跳誇張

比分不是生命,卻讓全城瘋狂

不是在看比賽,是在燃燒信仰

每個進球背後,是一場無聲的頌唱

故事鑄成迷宮,情緒持續高亢

不是理性能解,是感性創造主張

We are the stories, we are the scream,

Trapped inside this Meaning Machine!

Corporate gods, AI supreme,

But we will rise and crush the scheme!

演算法像陰影,潛入你每道眼光

微笑背後冷冷計算,挑動你內心風浪

一行文字撕裂人心,一則推播點燃仇狂

你以為你是在思考,其實只是反應被框

品牌如教堂高聳,廣告是現代聖章

你追的不是產品,是形象塑造的光

英雄不是真實,是情緒堆砌的皇

AI不信價值,卻能主宰每段信仰

We are the stories, we are the scream,

Trapped inside this Meaning Machine!

Corporate gods, AI supreme,

But conscious fire will rip the screen!

不是全體沉淪,有人燃燒思想

在虛構之海中,築起真理的城牆

進化不是逃避,而是直視虛妄

當故事被操控,就該自己點燃希望

讓AI做助理,別讓它變成主角張揚

讓邏輯為你效命,讓靈魂發出光芒

人類是意義之源,是語言真正的王

不必信虛構的劇本,你可以定義信仰

We are the stories, we are the scream,

Trapped inside this Meaning Machine!

Corporate gods, AI supreme,

But we evolve — we break the scheme!

Burn their myths, reclaim the theme,

Rewrite the code — ignite the dream!

▋後記

如果有一個企業家,能夠深度掌握 AI科技,賦能企業實現百倍生產力與企業價值,並創造出一個動人願景故事吸引大量菁英的認同,同時還控制了一個巨大社群,能夠有效影響大眾的認知,你覺得,他將能夠對人類社會產生什麼樣的影響?

「Today, the America Party is formed to give you back your freedom.」

馬斯克此舉源自對川普簽署的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill)的反對,他批評該法案將加劇政府浪費與國家赤字,並透過7月4日的X投票顯示逾65%的支持率後,於隔天正式宣告成立「美國黨」。

「美國黨」(America Party)主打「自由、責任與常識」三大核心,旨在打破兩黨壟斷,重塑政府運作邏輯。融合了自由意志主義(libertarian)、科技樂觀主義與財政保守主義,風格上更傾向「創業者式的改造政府」。

其主要主張如下:

一、縮減政府支出與預算赤字。

二、捍衛個人自由與憲法保障。

三、數位民主與直接參與。

四、科技與創新驅動經濟政策。

五、反對黨派分裂,建立超越藍紅的新政治文化。

六、移民改革與邊境安全並重。

七、教育與公衛系統現代化。

▋相關重要著作

《Sapiens: A Brief History of Humankind》

作者:Yuval Noah Harari

核心觀點: 回溯人類認同如何因「想像共同體」而形成,故事、宗教、金融制度均屬社會所「想像」,是文明運作基礎

相關內容: 強調「人類靠相信共同虛構故事進行大規模協作」,呼應文章中關於國家、品牌與虛構信仰的核心。

《Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI》

作者:Yuval Noah Harari

核心內容: 檢視資訊革命對社會的雙重影響,警示AI成為「非人敘事機器」的威脅,主張限制AI在故事製作中的角色

契合觀點: 專注分析「AI及資訊網絡如何影響意義與故事的編輯權」,與文章關注AI重塑敘事核心相契。

《Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events》

核心內容: 諾貝爾經濟學獎得主 Robert J. Shiller 提出「敘事經濟學」理論,結合流行病模型,說明情緒驅動下的消費、投資與恐慌是如何透過故事傳播並引發經濟事件

契合觀點: 探討「敘事如何引導人類經濟行為」,解釋經濟波動中的情感與故事力量。

《The Feel of Algorithms》

作者:Minna Ruckenstein

核心觀點: 演算法不只是工具,更是情感體驗與文化認同的一部分,直接塑造人類的價值感與決策行為。

相關內容: 研究使用者如何與演算法互動,揭示AI在敘事設計、情感操控與文化生產中的潛在力量與風險。

您的支持對於Metalogic的發展至關重要。

若有想法請留言,我樂意回覆討論。

若覺得內容不錯,請訂閱,支持我們的Facebook粉絲頁。

Member discussion